Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, noto anche con l’acronimo MANN, custodisce capolavori imperdibili e collezioni di arte antica che – per la loro preziosità, ricchezza e vastità – sono uniche al mondo. L’origine e la formazione di queste raccolte è legata a Carlo III Borbone, figlio di Elisabetta – ultima discendente della dinastia Farnese – e Filippo V di Spagna: re di Napoli dal 1734, Carlo promosse la sistematica esplorazione delle città vesuviane di Ercolano, Pompei e Stabia, i cui reperti furono riparati nella Villa Reale di Portici, adibita a Museum Herculanense. Avviò inoltre la costruzione della Villa Reale di Capodimonte, da destinare a sede del Museo Farnesiano, raccogliendovi parte della Collezione Farnesiana e la quadreria.

Il figlio di Carlo, Ferdinando IV, decise di trasferire nell’allora Palazzo degli Studi di Napoli – ristrutturato in primis da Ferdinando Fuga – le opere di Capodimonte e quelle del Museo di Portici. Il Palazzo degli Studi – edificato alla fine del Cinquecento come cavallerizza e poi dal 1616 fino al 1777 sede dell’Università – venne dunque ampliato con la costruzione del primo piano e dell’emiciclo sul lato posteriore, secondo un grandioso progetto che prevedeva anche la realizzazione di un Osservatorio astronomico nel Grande Salone, dove fu infine realizzata solo la grande meridiana. Grazie alla volontà di Ferdinando IV e nonostante le turbolente vicende politiche di quegli anni fu dunque avviata la costituzione del Museo nella sede attuale, inaugurata nel 1816 come Real Museo Borbonico. Concepito come museo universale, ospitava anche laboratori e istituti quali la Real Biblioteca, l’Accademia del Disegno, l’Officina dei Papiri, oltre alla celebre Pinacoteca. Nel 1860 il Museo divenne Nazionale, continuando ad arricchirsi di opere provenienti dal collezionismo privato e di quelle reperite nel corso degli scavi archeologici condotti in Italia meridionale e in Campania. Nel 1957 la Pinacoteca venne infine riportata a Capodimonte e i laboratori furono trasferiti in altre sedi.

La visita del Museo Archeologico di Napoli e la scoperta dei suoi capolavori ha avvio nell’atrio monumentale, dove si osservano le sculture provenienti da Ercolano. Da qui si possono raggiungere i quattro piani espositivi (seminterrato, piano terreno, ammezzato e primo piano), dove le raccolte sono organizzate per sezioni tematiche e secondo criteri cronologici. Mi soffermo sulle collezioni e i capolavori a mio avviso imperdibili: le sculture della Collezione Farnese, le gemme, i mosaici, le opere della Villa dei Papiri, le sale dedicate alla Magna Grecia, gli esemplari di pittura vesuviana.

La collezione Farnese – piano terreno

Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli si ammira la leggendaria collezione Farnese, forse la più grande raccolta di sculture antiche che sia rimasta sostanzialmente intatta fino ad oggi.

Formatasi nel corso di un cinquantennio per volere prima di papa Paolo III Farnese e poi per opera del nipote, il cardinale Alessandro, la collezione era destinata ad ornare la principale residenza a Roma della famiglia, il Palazzo Farnese in Campo de’ Fiori, e altre residenze quali Villa Madama, Villa Farnesina alla Lungara, gli Horti Farnesiani sul Palatino, il Palazzo di Caprarola, il Palazzo di Colorno a Parma. Estintasi la dinastia nel 1731, la collezione venne ereditata da Carlo Borbone, figlio dell’ultima Farnese, Elisabetta. A partire dal 1786 la collezione fu trasferita a Napoli per volere del figlio di Carlo, Ferdinando IV, che aggirò le disposizioni testamentarie del cardinale Alessandro vincolanti le opere al Palazzo Farnese.

Su tutti i capolavori esposti al Museo Archeologico di Napoli spicca senz’altro la “montagna di marmo” nota come “Toro Farnese“, il colossale gruppo scultoreo rappresentante la punizione di Dirce sulle balze del Citerone, portato alla luce nel 1545 nel corso degli scavi condotti presso le terme di Caracalla. Oltre a questo monumentale complesso, rinvenuto nella palestra orientale delle terme, gli scavi recuperarono negli ambienti del frigidarium la scultura dell’Ercole in riposo, riproduzione ingrandita di una scultura bronzea di Lisippo, e il gruppo scultoreo del “Guerriero con fanciullo“, cosiddetto “Achille e Troilo”, rappresentante un guerriero in atto di scagliare un fanciullo morente afferrato per un piede: forse Neottolemo con il corpo di Astianatte, forse Achille con il cadavere di Troilo. Fra le altre sculture vanno segnalati l’Atlante Farnese, forse in origine esposto nella Biblioteca del Foro di Traiano (collocato al primo piano nel Salone della Meridiana) e il gruppo dei Tirannicidi, copie romane del II secolo d.C., rinvenute presso la Villa di Adriano a Tivoli.

Le gemme Farnese – piano terreno

Nei locali attigui alla collezione di sculture si ammira l’affascinante raccolta di gemme Farnese, una splendida collezione di glittica custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Fra tutti i pezzi esposti si ammira la celebre Tazza Farnese, capolavoro appartenuto anche a Lorenzo il Magnifico: la coppa, risalente all’epoca ellenistica, fu realizzata in un unico pezzo di onice da maestranze attive alla corte egiziana dei Tolomei. Dopo la conquista dell’Egitto da parte di Ottaviano Augusto, venne trasferita a Roma: da qui a Bisanzio, poi giunse alla corte di Federico II. La sua storia, affascinante, e la descrizione ed interpretazione del suo apparato figurativo, meritano un approfondimento.

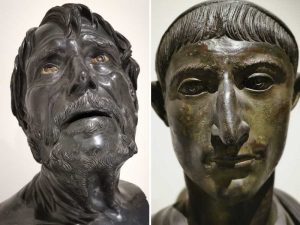

La collezione di mosaici – piano ammezzato

La collezione dei mosaici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli è una delle più ricche e stupefacenti che io abbia mai visto, una raccolta di piccoli capolavori. E’ composta soprattutto da frammenti di mosaici pavimentali provenienti da Pompei, Ercolano e Stabia. Si ammirano in particolar modo “emblemata“, ovvero quadri figurati – generalmente policromi – posti al centro di un pavimento: diversamente dal resto della decorazione, realizzata sul posto e con tecnica più semplice, gli emblemata erano realizzati in bottega da artigiani specializzati, che creavano una vera e propria “pittura in pietra”. Nel momento del rinvenimento dei pavimenti era uso ritagliare e asportare questi quadri perché ritenuti la parte migliore. Molti emblemata di età romana risalenti al I e II secolo a.C. – tra cui alcuni della collezione del MANN – sono la copia di antiche pitture greche ormai perdute. Accanto a questi mirabili capolavori vi sono alcuni esempi di mosaici parietali, impiegati soprattutto nelle abitazioni vesuviane del I secolo d.C. come decorazione di ambienti termali e ninfei.

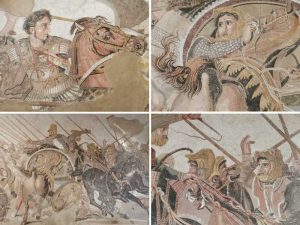

Su tutte le opere esposte emerge il mosaico con la Battaglia di Alessandro Magno e Dario III, rinvenuto insieme ad altri nella Casa del Fauno a Pompei: eseguito da maestranze alessandrine attive in Italia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C., raffigura il momento in cui Alessandro si getta contro il carro dei re dei Persiani. Anche questo capolavoro – composto da circa un milione di tessere – pare essere una copia di una celebre pittura greca: il quadro, che dovette godere di grande fama nell’antichità, fu forse realizzato alla fine del IV secolo a.C. da Filosseno d’Eretria per il re Cassandro di Macedonia, destinato a decorare il palazzo reale di Pella.

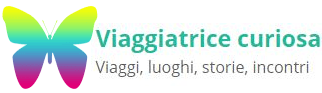

I bronzi della Villa dei Papiri – primo piano

I bronzi che ornavano la Villa dei Papiri sono fra i capolavori più preziosi custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Appartenenti alla villa costruita su uno sperone roccioso a strapiombo sul mare, ad ovest della città di Ercolano, furono scoperti fortuitamente nel 1750 scavando il banco vulcanico che li aveva coperti, in seguito all’eruzione del Vesuvio del 79 a.C.. Oltre allo straordinario arredo di quasi cento sculture (65 in bronzo e 28 in marmo) la Villa custodiva più di mille rotoli di papiro greci e latini, scoperti sempre nel corso degli scavi settecenteschi.

Il suo proprietario, forse Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Giulio Cesare e console del 58 a.C., fu un ricco e colto esponente della nobilitas romana della tarda repubblica. L’apparato scultoreo consisteva in ritratti di uomini illustri e sculture legate ai temi del repertorio dionisiaco e ginnasiale nel peristilio maggiore, dove al centro si trovava una piscina. Nell’ambulacro erano disposte le statue delle Danzatrici, forse le figlie di Danao. Nell’atrio vi erano statue dionisiache e ritratti di sovrani ellenistici. Nella sala del Tablino, in cui furono rinvenuti diversi rotoli di papiro, erano collocati busti di letterati, filosofi e personaggi privati. Nel peristilio quadrato alcune repliche di opere di Fidia e Policleto ed altri ritratti.

La collezione Magna Grecia e le sue sale – primo piano

Accanto alla Villa dei Papiri si dispiegano le sale dedicate alla collezione Magna Grecia, una meraviglia che è stata restituita a tutti grazie alla recente riapertura dell’intera collezione, costituita da oltre 400 reperti archeologici fra cui corredi funebri, elementi architettonici, vasi attici, lastre dipinte, oggetti di oreficeria. Il percorso espositivo è allestito in un contesto unico, le 14 sale con pavimenti in mosaico provenienti dalla Villa dei Papiri di Ercolano, da edifici di Pompei e Stabiae, dalla villa imperiale di Capri, capolavori anch’essi finalmente recuperati e riportanti alla loro magnificenza.

Lungo il percorso si ammirano le oreficerie, alle quali è dedicata una sala: collane, fibule, anelli, orecchini, bracciali, in oro e pietre dure, ritrovati a Taranto, Ruvo, Canosa, Cuma, erano indossati per ostentare ricchezza e status sociale in epoca preromana.

Vi è poi la raccolta di vasi antichi, che offre una ricchissima testimonianza della produzione vascolare tra l’VIII secolo e l’epoca romana nel territorio campano, greco e della Magna Grecia. La collezione del Museo Archeologico di Napoli – con oltre ottomila esemplari – fu composta tra Sette e Ottocento grazie ad acquisizioni successive e agli scavi archeologici. Nella raccolta di vasi apuli segnalo il Vaso dei Persiani, rinvenuto in un ipogeo di Canosa di Puglia, facente parte di un vasto corredo funerario.

La collezione di pittura vesuviana – primo piano

La collezione di pittura vesuviana custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli – proveniente dagli edifici delle città di Ercolano e Pompei – è una delle più celebri al mondo, tale è la bellezza e la profusione di capolavori. Questa straordinaria raccolta mostra l’evoluzione stilistica della pittura romana dalla tarda repubblica (I secolo a.C.) fino all’impero (I secolo d.C.), dalle scenografiche rappresentazioni della villa di Publio Fannio Sinistore a Boscoreale – testimonianza del II Stile – fino ai soggetti mitologici del IV Stile.

Il cosiddetto “I Stile” (II secolo a.C.) era caratterizzato da decorazioni parietali che, impiegando stucchi policromi, imitavano il disegno variegato dei marmi: all’epoca del loro ritrovamento furono lasciate negli edifici perché prive di figure. Nella raccolta partenopea si osservano invece le realistiche scenografie rappresentanti edifici architettonici con effetti di finta prospettiva – espressione del II Stile, I secolo a.C. – e paesaggi bucolici con monti, laghi, fiumi, greggi e pastori, disposti all’interno di sistemi decorativi che ripartiscono lo spazio (III Stile, fino al 45 d.C.). Si ammirano infine splendidi esempi di IV Stile (fino al 79 d.C., anno della devastante eruzione del Vesuvio), che testimoniano un’evoluzione in senso fantastico del II Stile: architetture complesse, non più realistiche ma composte da esseri mostruosi, dividono lo spazio in pannelli, e ospitano raffigurazioni di soggetto mitologico. Tra i capolavori da non perdere segnalo Flora, Europa sul toro, Ercole e Telefo, il Sacrificio di Ifigenia, i ritratti della cosidetta Saffo e della coppia Terentius Neo e moglie, oltre alla Megalografia dalla villa di Publio Fannio Sinistore a Boscoreale e alla serie di stupefacenti nature morte.

Altre collezioni

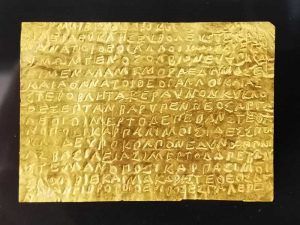

Al piano seminterrato si trovano la Collezione egiziana e la Raccolta epigrafica, una delle più importanti del mondo greco-romano, frutto della silloge fra gli altri del nucleo Farnese e Borgia. Si possono osservare iscrizioni inerenti la vita pubblica e privata (annunci di giochi di gladiatori, manifesti elettorali, graffiti sui muri delle strade…), ma anche laminette di carattere sacro (le laminette orfiche da Thurii) o istituzionale. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli custodisce infine – in questa sezione – una preziosa raccolta di iscrizioni in lingue preromane, fra cui l’etrusco, l’osco, il sabellico, il volsco.

Accanto alla collezione di mosaici al piano ammezzato si trova il Gabinetto segreto, che custodisce oggetti antichi di soggetto erotico, nel corso della loro storia alternativamente esposti al pubblico oppure visibili solo previi speciali permessi oppure del tutto preclusi alla visita. Negli ambienti attigui è raccolta la sezione numismatica, comprendente il medagliere Farnese, alcune raccolte private e i rinvenimenti degli scavi archeologici dei Borbone nelle città vesuviane. Una collezione ricchissima, quella del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, comprendente oltre duecentomila esemplari.

Accanto alla collezione di pittura vesuviana al primo piano si trovano le sale dedicate al Santuario di Iside a Pompei e la sala del plastico di Pompei. Il plastico, realizzato tra il 1861 e il 1864, riproduce in scala 1:100 tutti gli edifici rinvenuti fino al 1879, resi con straordinaria cura e precisione. Altre sezioni espositive del Museo Archeologico di Napoli sono infine: al piano terreno la scultura greco-romana della Campania, al primo piano la preistoria e protostoria, la cultura greca nel golfo di Napoli, le suppellettili dall’area vesuviana, i giochi gladiatori.

Informazioni utili: per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e contemplarne i capolavori suggerisco di consultare il sito internet, www.museoarcheologiconapoli.it. Per la redazione di questo articolo mi sono avvalsa di diverse fonti, tra le quali la Guida al museo edita da Electa, assai ricca di informazioni.

Altre immagini del Museo Archeologico di Napoli:

Mappa: