Il ciclo delle Storie di Sant’Orsola è uno dei capolavori del Rinascimento, dipinto nei suoi nove teleri da Vittore Carpaccio negli anni Novanta del Quattrocento per la cappella della Scuola di Sant’Orsola, oggi custodito presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Il Carpaccio illustrò la leggenda altomedievale della principessa Orsola, figlia del re cristiano di Bretagna Mauro data in sposa ad Ereo, re pagano d’Inghilterra. Secondo la storia, la principessa Orsola accettò il matrimonio a tre condizioni: la conversione del consorte alla fede cristiana, un pellegrinaggio comune a Roma, un seguito di undicimila vergini. Sulla via del ritorno la coppia, accompagnata dal Papa e dalle vergini, venne sorpresa a Colonia dagli Unni, subendo il martirio e la morte.

Nella realizzazione dei teleri delle Storie di Sant’Orsola Carpaccio s’ispirò liberamente alla “Legenda Aurea” di Jacopo da Varagine, traendo inoltre spunto dalla leggenda di santa Guglielma, figlia del re d’Inghilterra sposata al re d’Ungheria, per episodi come l’“Incontro e partenza dei fidanzati”.

I teleri di Carpaccio

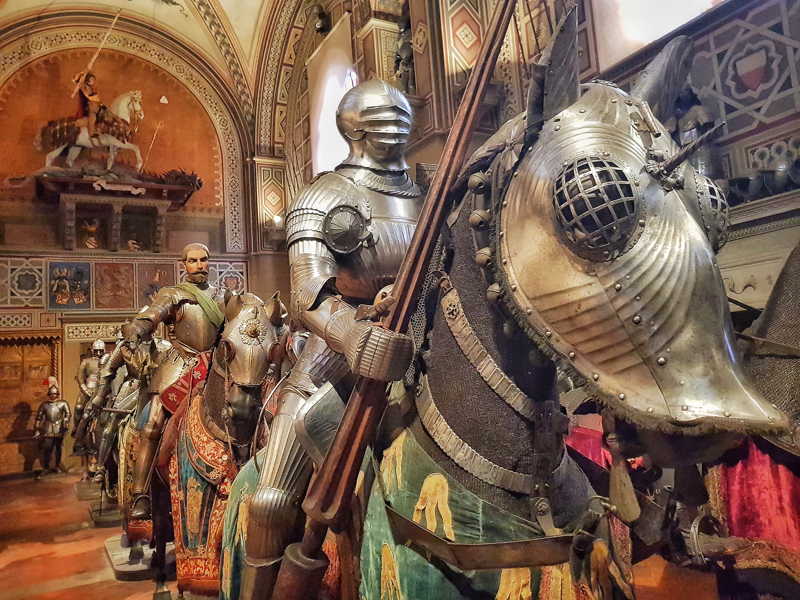

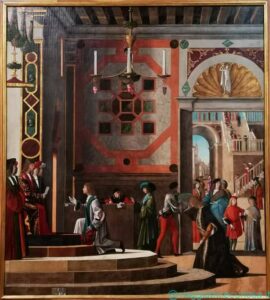

Diversi episodi della Storie di Sant’Orsola sono rappresentati senza soluzione di continuità dentro uno stesso telero, da sinistra a destra, utilizzando pennoni portabandiera, colonne e diaframmi architettonici per spartire lo spazio, articolato anche grazie a virtuosismi prospettici e al sapiente uso della luce e delle ombre. Nell’“Arrivo degli ambasciatori inglesi presso il re di Bretagna”, ad esempio, gli episodi che si susseguono nel telero sono ben tre (l’arrivo degli ambasciatori inglesi alla corte bretone, la presentazione della proposta di matrimonio a re Mauro e il colloquio fra Mauro e Orsola nella stanza della fanciulla, mentre lei detta le tre condizioni).

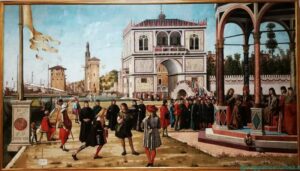

Alla rappresentazione della storia il pittore coniugò inoltre il gusto per le scene di ambascerie, le cerimonie e i riti diplomatici, cui dedica ampio spazio nei teleri l’“Arrivo degli ambasciatori inglesi”, “Ritorno degli ambasciatori alla corte d’Inghilterra”, “Arrivo dei pellegrini sotto le mura di Roma”. In quest’ultimo, in particolare, Carpaccio mostra Papa Ciriaco riscontrare personalmente il corteo dei due fidanzati sotto le mura leonine di Castel Sant’Angelo, con una disposizione dei personaggi secondo lo schema della processione dogale. Tale raffigurazione asseconda l’antica tradizione diplomatica che vedeva il pontefice accogliere di persona gli ospiti di riguardo allo sbocco della via Aurelia. Può darsi che in tali dipinti il Carpaccio si sia ispirato ad eventi realmente accaduti, come l’arrivo a Venezia della regina di Cipro Caterina Cornaro nel 1489, oltre ad altre cerimonie svoltesi a Palazzo Ducale.

La composizione delle scene delle Storie di Sant’Orsola rivela inoltre l’attenzione alla teatralità, con un insistito riferimento alle architetture effimere di tipo teatrale, in particolare quelle delle sacre rappresentazioni: nell’“Arrivo degli ambasciatori inglesi”, ad esempio, in primo piano si trova una loggia coperta che richiama gli apparati teatrali, mentre nell’“Incontro e partenza dei fidanzati” i due luoghi della storia qui raffigurati sono separati da un pennone posto al centro, ma sono uniti dallo stesso palcoscenico sul quale si muovono i personaggi. In alcuni teleri è infine presente un personaggio che – rivolto allo spettatore – lo invita ad osservare la scena, sul modello dei corifei del teatro dell’epoca.

Molti episodi del ciclo sono inoltre ambientati in contesti pubblici e spazi privati veneziani, ispirati sia al paesaggio sia alle architetture della città. Sullo sfondo dell’“Arrivo degli ambasciatori inglesi”, ad esempio, si osservano elementi familiari all’osservatore come la Torre dell’Orologio (che richiama col quadrante azzurro quella di piazza San Marco) e Punta della Dogana. Le mura dell’arsenale di Venezia sono evocate nell’“Arrivo dei pellegrini a Colonia” e nel “Ritorno degli ambasciatori”, mentre nell’“Incontro e partenza dei fidanzati” la Bretagna cristiana, sulla destra del telero, è rappresentata con edifici di sapore veneziano.

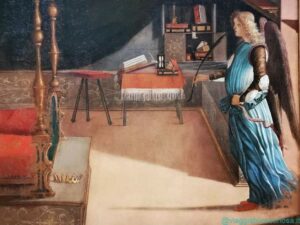

Nella raffigurazione degli interni delle Storie di Sant’Orsola, veneziani sono gli arredi, i dettagli decorativi come gli intarsi policromi dei marmi e le finestre con i vetri a piombo, mentre i tappeti sono anatolici, come quelli importati all’epoca. L’interno in cui è ambientato il “Sogno di Sant’Orsola” (che anticipa il “Sant’Agostino nello studio” del ciclo di San Giorgio agli Schiavoni) è tipico veneziano di fine Quattrocento, con l’immagine sacra illuminata dalla candela e in basso l’aspersorio. Propri dell’epoca sono altresì gli abiti, come la veste con il bordo di perle di Orsola, i farsetti, le calze multicolore e i berretti maschili.

Il senso di familiarità di architetture e arredi si accompagna al gusto per l’esotico, che si esprime nell’“Incontro e partenza dei fidanzati” dove, sulla sinistra, l’Inghilterra pagana è suggerita da architetture orientali quali le torri dei Cavalieri di Rodi e di San Marco a Candia.

Nei dipinti si notano inoltre le insegne della famiglia Loredan, i cui membri facevano parte della Scuola di Sant’Orsola, e della Compagnia della Calza degli Ortolani, sodalizio specializzato nell’organizzazione di spettacoli e feste. Il giovane seduto al centro nell’“Incontro e partenza dei fidanzati”, recante un cartiglio, è stato identificato quale figlio di Nicolò Loredan (gli studiosi si dividono fra Nicolò di Alvise e Nicolò di Antonio), probabile committente dei teleri. Lo stemma dei Loredan appare anche nel “Martirio dei pellegrini e le esequie di Orsola”, qui presente insieme al blasone dei Caotorta (la donna inginocchiata ai piedi del catafalco della santa potrebbe essere Eugenia Caotorta, moglie di Nicolò Loredan, oppure Orsa Pisani, consorte di Antonio Loredan). Un membro della Compagnia della Calza è riconoscibile per il ricamo sulla manica dell’abito nell’“Arrivo degli ambasciatori”.

Fra le figure dipinte nei teleri vi sono senz’altro alcuni ritratti di personalità dell’epoca, che purtroppo non è possibile identificare con certezza. Fra loro, membri della Confraternita o mecenati esterni, spettatori all’interno dell’evento dipinto e al contempo interlocutori rivolti verso il pubblico. Nell’“Arrivo dei pellegrini sotto le mura di Roma” fra i personaggi del corteo papale è stato individuato l’umanista e patriarca di Aquileia Ermolao Barbaro, collocato alla destra del pontefice e vestito di una toga rossa, mentre indica con il pollice la benedizione papale dei fidanzati. Dietro di lui, il personaggio con la veste nera è forse un autoritratto del Carpaccio.

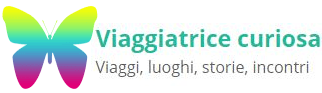

Un altro elemento di grande interesse del ciclo delle Storie di Sant’Orsola è costituito dal vasto campionario di bestie, piante e fiori, dipinti con attenzione botanica e zoologica e inseriti nei teleri per il loro valore simbolico. Si osservano fiori di garofano e mirto nel “Sogno di Sant’Orsola”, piantine di cardo e felce nell'”Arrivo dei pellegrini sotto le mura di Roma”, esemplari di myosotis attorno al catafalco della santa nel “Martirio dei pellegrini e le esequie di Orsola”, animali come la faraona e la scimmietta nel “Ritorno degli ambasciatori”, il cane, lo scorpione dipinto nella bandiera e il falco appollaiato sull’albero nell’“Arrivo dei pellegrini a Colonia”, il cagnolino ai piedi del letto nel “Sogno di Sant’Orsola”.

Il ciclo di Sant’Orsola fu realizzato non assecondando lo svolgimento cronologico del racconto, forse perché quando Carpaccio cominciò a dipingerlo la Cappella era ancora interessata da lavori di ristrutturazione. L’“Arrivo dei pellegrini a Colonia” fu il primo telero ad essere realizzato nel 1490. Seguirono il “Martirio dei pellegrini e le esequie della santa” (1493), il “Sogno di Sant’Orsola” e l’“Incontro e partenza dei fidanzati” (entrambi nel 1495). La data apposta sull’“Apoteosi di Orsola” (1491) è – si è scoperto in seguito – apocrifa. Tutti i nove teleri furono compiuti entro il 1500.

La Scuola di Sant’Orsola e le vicissitudini dei teleri di Carpaccio

La Scuola di Sant’Orsola fu fondata il 15 luglio 1300, dedicata ai santi Domenico, Pietro martire e Orsola. Era composta da membri del patriziato e da artigiani, dedita ad opere di carità, devozione ed assistenza nei confronti dei confratelli. La sede fu edificata nel cimitero adiacente la chiesa dei santi Giovanni e Paolo (una delle chiese più importanti di Venezia): l’edificio, di forma rettangolare e a due piani con il tetto a capanna, presentava la cappella al piano inferiore e la sala delle riunioni a quello superiore. Il 16 novembre 1488 fu avviata la raccolta fondi per la realizzazione di un ciclo di teleri dedicati a sant’Orsola, destinati a decorare la Cappella, per i quali fu incaricato Vittore Carpaccio.

La sala fu ristrutturata nel 1646 con il possibile riallestimento delle tele. A seguito delle soppressioni napoleoniche degli ordini e delle confraternite religiose, il ciclo delle Storie di Sant’Orsola fu riparato presso le Gallerie dell’Accademia all’inizio dell’Ottocento e trovò la sua sistemazione definitiva nel 1946-47 con il progetto espositivo di Carlo Scarpa, giunto fino a noi.

La disposizione dei teleri presso le Gallerie dell’Accademia è ritenuta quella corretta, ed è la seguente:

1. Arrivo degli ambasciatori inglesi presso il re di Bretagna

2. Commiato degli ambasciatori inglesi

3. Ritorno degli ambasciatori alla corte d’Inghilterra

4. Incontro e partenza dei fidanzati

5. Arrivo dei pellegrini sotto le mura di Roma

6. Il sogno di Sant’Orsola

7. Arrivo dei pellegrini a Colonia

8. Martirio dei pellegrini e funerali di Sant’Orsola

9. Apoteosi di Sant’Orsola

Per avere contezza delle dimensioni e della disposizione spaziale del ciclo delle Storie di Sant’Orsola suggerisco di vedere il video che ho girato nella sala delle Gallerie dell’Accademia, pubblicato sul mio canale YouTube:

Informazioni utili: per ammirare il ciclo delle Storie di Sant’Orsola suggerisco di consultare il sito internet delle Gallerie dell’Accademia, gallerieaccademia.it, che riporta condizioni e orari di apertura.

Per la redazione di questo articolo ho fatto riferimento al catalogo “Carpaccio. I grandi cicli pittorici” di Stefania Mason edito nel 2020 da Skira Editore e al volume “Carpaccio a Venezia. Itinerari” a cura di Gabriele Matino e Patricia Fortini Brown, edito nel 2020 da Marsilio Editori. In particolare, considero questo secondo volume una guida preziosa per scoprire le opere e i luoghi della vita di Vittore Carpaccio a Venezia, muovendosi fra calli, campi, chiese e musei.

A tale proposito consiglio di visitare il ciclo dipinto fra il 1502 e il 1507, dopo l’impresa di Sant’Orsola, destinato alla Scuola Dalmata, raffigurante episodi della vita dei Santi Giorgio, Girolamo e Trifone, la Preghiera nell’orto degli ulivi e la Visione di Sant’Agostino. A quest’opera, che si ammira ancora nella sua collocazione originaria, ho dedicato un articolo.

Altre immagini del ciclo delle Storie di Sant’Orsola:

Mappa delle Gallerie dell’Accademia: